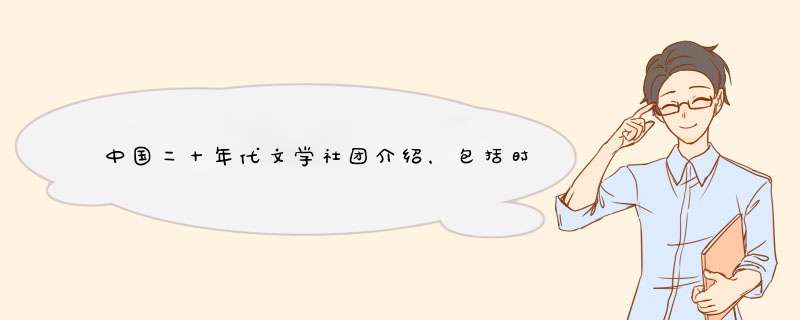

新文学社团、流派一览表

名称 成立(活动 )时间 主要成员 主要刊物 文学主张、 文学思想倾向

文学研究会 19211 沈雁冰(茅盾)、周作人、叶绍钧、郑振铎、王统照、许地山、冰心、朱自清、庐隐、老舍 《小说月报》、《文学旬刊》、《文学周报》 为人生、现实主义

创造社 1921 郭沫若、郁达夫、成仿吾、张资平、穆木天、冯乃超、李初梨(后期) 《创造》季刊、《创造周报》、《创造月刊》、《洪水》 浪漫主义、后期倡导革命文学

新月社 1923 胡适、徐志摩、闻一多、陈西滢、梁实秋 《晨报副刊·诗镌》、《新月》月刊 提倡现代格律诗

新月诗派(或格律诗派) 闻一多、徐志摩、朱湘、陈梦家 主要刊物同上 提倡现代格律诗

新月派小说家 沈从文、凌叔华

语丝社 1924 鲁迅、周作人、林语堂、孙伏园、冯文炳(语丝小说作者) 《语丝》周刊为人生、和文学研究会相近

未名社 文学革命后出现,成立于二十年代前期、中期 鲁迅、韦素园、台静农 《未名》半月刊 为人生、翻译外国文学

莽原社 文学革命后出现,成立于二十年代前期、中期 鲁迅、高长虹《莽原》周刊 为人生、注重社会批评、文明批评

浅草社、沉钟社 文学革命后出现,成立于二十年代前期、中期 陈翔鹤、冯至《浅草》、《沉钟》 倾向浪漫主义

弥洒社 文学革命后出现,成立于二十年代前期、中期 胡山源《弥洒》

狂飙社 文学革命后出现,成立于二十年代前期、中期 高长虹 《狂飙》虚无的反抗的特色

湖畔诗社 文学革命后出现,成立于二十年代前期、中期 汪静之、冯雪峰、潘漠华、应修人 真正专心致志做情诗

春柳社 辛亥革命前 改编、演出《黑奴吁天录》

民众戏剧社 文学革命后二十年代前期由期成立

上海戏剧协社 文学革命后二十年代前期由期成立 欧阳予倩、洪深

南国社 文学革命后二十年代前期由期成立 田汉 浪漫主义倾向的话剧团体

20年代乡土文学 鲁彦、许杰、彭家煌、蹇先艾、冯文炳、台静农

象征诗派 20年代 李金发、穆木天、王独清、冯乃超

太阳社 1928 蒋志慈、钱杏、洪灵菲 《太阳》 倡导革命文学

中国左翼作家联盟 1930 鲁迅、茅盾、周扬、胡风、夏衍、张天翼、丁玲、沙汀、艾芜、叶紫《北斗》、《萌芽》 无产阶级革命文学

中国诗歌会 1932 穆木天、蒲风 《新诗歌》 大众化诗歌

东北作家群 30年代 萧军、萧红、骆宾基、端木蕻良、舒群、李辉英 倾向现实主义

京派 30年代 沈从文、萧乾、周作人、废名、李健吾、朱光潜 《大公报·文艺》倾向现实主义

论语派 30年代 林语堂 《论语》、《宇宙风》 幽默、性灵小品

自由人 30年代 胡秋原 文艺自由论

第三种人 30年代 苏汶 文艺自由论

现代派诗(或现代诗派) 30年代 戴望舒、徐迟、卞之琳、路易士 《现代》 现代主义 心理分析派小说 30年代 施蛰存、穆时英 《现代》 弗洛伊德学说

新感觉派小说 30年代 穆时英、刘呐鸥、施蛰存 《现代》 新感觉主义

“民族主义文学” 30年代 潘公展、王平陵、黄震遐 《前锋》

中华全国文艺界抗敌协会 1938年成立于武汉 《抗战文艺》 文艺界抗日统一战线组织 七月诗派 1937-1949 艾青、田间、绿原、阿垅、鲁藜、冀P、曾卓、邹荻帆、彭燕郊、牛汉 《七月》 战斗的现实主义

九叶诗派 40年代形成 辛笛、穆旦、陈敬容、杜运燮、郑敏 现代主义

后期浪漫派 40年代 徐讦、无名氏 浪漫主义

战国策派 40年代初 陈铨、林同济 《战国策》

学衡派 20年代前期 吴宓、梅光迪、胡先辅 《学衡》 反对文学革命

甲寅派 20年代中期章士钊 《甲寅》 反对文学革命

鸳鸯蝴蝶派(又名礼拜六派) 民初至1949年 包天笑、徐枕亚、周瘦鹃、李涵秋《礼拜六》 游戏、消遣文学观

汉园三诗人 30年代 何其芳、李广田、卞之琳 出版《汉园集》诗集

社会剖析派 30年代 茅盾、吴组缃、沙汀、艾芜

新青年社、新潮社 新诗作者:胡适、沈尹默、刘半农、周作人、康白情、俞平伯;

小说作者:鲁迅、叶绍钧、汪敬熙、杨振声、陈衡哲、罗家伦

20年代乡土文学作家 文学研究会:鲁彦、许杰、彭家煌、蹇先艾;语丝社:冯文炳、许钦文;未名社:台静农

30年代杂文作家 徐懋庸、唐|、聂绀弩、柯灵、巴人(王任叔)

30年代抒情散文作家 何其芳、李广田、丰子恺、陆蠡、丽尼、缪崇群、梁遇春

文学研究会不但是成立最早的文学社团﹐而且因其成员多﹑影响大﹐在流派发展上具有鲜明突出的特色﹐成为新文学运动中最为重要的一个文学社团。它的发起者与参加者后来有许多成为对中国新文学运动有卓越贡献的人物。

文学研究会于1921年1月4日在北京正式成立﹐发起人为﹕郑振铎﹑沈雁冰(茅盾)﹑叶绍钧(叶圣陶)﹑许地山﹑王统照﹑耿济之﹑郭绍虞﹑周作人﹑孙伏园﹑朱希祖﹑瞿世英﹑蒋百里。后来陆续发展的会员有谢婉莹(冰心)﹑黄庐隐﹑朱自清﹑王鲁彦﹑夏丏尊﹑舒庆春(老舍)﹑胡愈之﹑刘半农﹑刘大白﹑朱湘﹑徐志摩﹑彭家煌等﹐共达170余人。成立时发表有《文学研究会宣言》及《文学研究会简章》。会址设在北京。

南社

辛亥革命时期进步的文学团体。由柳亚子、陈去病、高旭等发起,1909年成立于苏州。社名取“操南音不忘其旧”之意。对鼓吹资产阶级民主革命,反对清王朝专制统治起过积极作用。辛亥革命后社员增至一千多人,政治面貌日趋复杂;随着革命形势的发展内部成员发生分化,终于在1923年停止活动。社员所作诗、文、词,辑为《南社丛刊》,共出22集。

文学研究会

成立于1921年1月北京。主要发起人:沈雁冰(矛盾),叶圣陶,郑振铎,王统照,周作人,许地山等12人。其机关刊物主要是革新后的《小说月报》。

新月社

1923年由徐志摩发起成立于北京。

语丝社

社名源于1924年11月在北京创刊的《语丝》周刊。代表作家有:鲁迅,周作人,林鱼塘,钱玄同,孙伏元,俞平伯等。

沉钟社

鲁迅评价为“中国的最坚韧,最诚实,挣扎的最久的团体”代表作家有:杨晦,陈炜谟,陈翔鹤,冯至等。

中国左翼作家联盟

1930年3月2日成立于上海,鲁迅在成立大会上发表了著名的《对于左翼作家联盟的意见》。

中国诗歌会

1932年9月成立于上海。代表诗人有:蒲风,穆木天,任钧,杨骚等。其机关刊物是《新诗歌》》

比较者与比较学 ——兼评“跨文化沟通个案研究丛书”

段怀清

2006-02-13 15:27:36 阅读 29 次

一

19世纪六七十年代,正是英国维多利亚时代的比较学(comparativism)方兴未艾之时,与东方学和汉学研究相关的比较语言学、比较宗教学、比较神话学、比较文学和人类学等新兴学科的基本原理和研究方法等逐步确立并得到推广。与之相适应,19世纪英国东方学和汉学领域,也逐渐形成了一个以牛津大学、剑桥大学为中心的“学术共和国”,而作为这一共和国的代表人物,无论是麦克斯·缪勒(Max Muller,1823—1900)的印度学研究,还是理雅各(James Legge,1815—1897)的中国经典翻译研究,都昭示着英国东方学和汉学研究,已经独立于欧洲的东方学研究和法国的“学院派汉学研究”,成为一种强调“文本中国”与“经验中国”并重并注重汉学家的综合语言能力平衡的新兴学派。而与上述异域研究、比较方法和对于异教徒宗教及文化带有比较的、同情的理解相适应的,就是英国大学教育研究体制中原有宗教与教育一体的格局,开始向宗教与教育分离的方向扩展。而按照德国式的进步意识,“学术生活的理性化意味着严格而苛刻地专注于纯粹的、基础的、批评的、客观的、公正的、科学的、比较的、归纳的和分析的方法,它可以为各种特殊分支,或者新分类的种类提供19世纪西方国家世界范围内的无情占领殖民地所需要的知识”(Norman JGirardot,The Victorian Transla-tion of China: James Legge’s Oriental Pilgrim-age,p192,The California University Press, 2002)。

事实上,即便如此,并不表明上述那些重量级的“东方学家”“汉学家”已经进入到维多利亚时代末期英国思想学术的主流之中,并在精英知识分子中享有公认的地位与声誉。一个可能让后来者多少感到一些困惑的是,与比较学不断上升的学术趋势相比,那些以东方学和汉学为主的“比较者”(comparativist)并不处于时代知识分子的中心,甚至偏离于时代主流知识分子之外,或者处于边缘(当然麦克斯·缪勒可能是个例外)。这一客观存在着的事实,可以从下面有关缪勒和理雅各的两幅漫画的解读文字中窥见一斑。先看有关理雅各的一段文字(Norman JGirardot,The Victorian Translation of China:James Legge’s Oriental Pilgrimage, p188,The California Uni-versity Press, 2002):

(漫画)刻画了一个在着装和行为上都仿照“中国异教徒”和信仰非国教的大学教授,表现出一种未经过多加工的喜剧意识,上的理雅各……是一种演员风格,正站在两只经过装饰的盒子上。他的右边是一把具中国艺术风格的茶壶,茶壶放在一个茶几上,茶几上面盖着仿制的装饰用的织有金银丝浮花的锦缎,上面还绣着两个中国汉字(“生产”)。在他的左侧,像剧院里的道具一样,有一把扇子,而且极不协调的是在其背后,还有一座多层微型宝塔。

在这个戏剧场面中最吸引人的,还是位于正中央的像“中国异教徒”一样的理雅各,他光着头没戴帽子,眉毛浓密,鼻子突出,蓄着络腮连鬓胡子,一副顽皮又诡诈的柴郡(Cheshire,英国郡名)猫样的笑容,一根长得出奇的辫子,用一只伸出来的手托着。他穿着一身满族人风格的长袖外衣,上面打着一种临时添加上的、显然不是中国风格的活结领带,领结将他的维多利亚式的两边衣领以及一条披肩连接起来(大概是滑稽地参照了福音教徒或者牧师的着装),他的右手正拿着一只瓷茶杯还有茶碟。画的下方作为补充的,是一首匿名打油诗,大概意思是说理雅各的教授讲座不过是对“奇特怪异的中国人”的愚昧无知方式的令人好笑的解释而已。这幅图画令人着迷的是,它将“中国异教徒”与作为一个中文教授以及一个非国教牧师的理雅各自己的奇特外来的特性隐秘地联系起来。在这样一所在接受“我们世界之外的许多世界”的过程中正在变得“越来越好奇”的牛津,对于这样的东方学家和教授的怪异之处的幽默描绘,折射出一种对于大学里面以及更宽泛的文化范围内处于变化当中的环境的不断增长的意识和接受。

另外一段文字,是关于缪勒的。与理雅各的英国苏格兰背景和非国教的福音教派信仰所不同的是,缪勒是一个来自于德国的“异域”学者。而他在当时学界之外与英国社会精英阶层乃至英国皇室的密切甚至有些神秘的关系,使得他在一幅漫画中呈现出下面这样一种形象(Norman JGirardot,The Victorian Translation of China:James Legge’s Oriental Pilgrimage,p190,The California University Press, 2002):

缪勒的形象是,没有任何滑稽—歌剧用具,他站立在万灵学院(All Souls College)外面的“高街”上,在他右肩膀上,是圣玛丽教堂高高升起的尖顶。这些形象的确切日期还是问题,但它又显示出大概印制于1875—1876年左右。最有可能的是,它大概出现于就他的教授职位重新进行协商的时候,他的《东方圣典丛书》编辑出版计划最终确定下来的时候,以及他战败了自己的对手和像Benjamin Jowett这样不可共患难的同事并取得最满意的胜利的时候。正如这幅图画以及另外一幅名称为“名人谱”的图画所暗示出来的,缪勒如今正处于他个人声望以及在牛津的政治权力的顶峰。尽管他从来不曾成为大学议事会成员,但他一直是牛津大学、牛津大学图书馆、泰勒研究所以及牛津大学出版社之间的精英权力中间人。在此之前,他已经从一个站在外面的德国人,变成了一个最终站在里面的大学人,尽管在此期间他还有一些并无多少真心诚意的抗议反对。

正像适合于一个因为博学和影响而在牛津广为人知的人一样,缪勒中显示出来的形象,是一个阴沉、傲慢的人,穿着他的学术礼服,他的右手里拿着一本书(毫无疑问这是一本他自己的著作),站在万灵学院外面,这是让他在牛津声名显赫的基地之一。在这幅漫画中,略微有些讽刺的地方,就是他所戴着的那顶有些夸张的、几乎平顶的四方学术帽———可能是暗示他过于膨胀的自负意识,就像此前《名利场》上面的漫画所滑稽模仿的一样。

缪勒不同于在学术重要性方面显然要弱一些的理雅各,也不是一个马上就会让人愚蠢地联想到或者讽刺成一个怪异的东方圣贤的人,一个荒谬可笑的印度耍蛇者,或者一个滑稽可笑的东方学家。正如我们所知,他属于某种被嘲弄的对象,但是,这里所强调的讽刺色彩,显然要少于他在大学权力阶层里很高的地位。

上面这两段文字,当然不能作为缪勒和理雅各在19世纪中后期英国公众当中的典型形象,但它的文化心理寓意却是真实存在着并显得意味深长的。透过这些漫画和文字,我们多少可以感受到一些在东方学和汉学研究初步确立时期的英国,大众知识分子对于这些异域宗教、异域文化、异域社会的专业研究者的文化形象所进行的夸张与变形。

相比之下,缪勒和理雅各的中国同行———也就是专业意义上的中国的西方研究者———直到20世纪初中期才出现在中国的现代大学体制之中。也就是中国现代第一批、第二批留学知识分子归国之后。不过,在这些体制化大规模的留学知识分子之前,还有零散的具有西方思想文化语境因缘的知识分子,这些知识分子主要有三种类型,一是晚清留美幼童归来者;二是派赴英国研习海军兵舰者;三是像容闳、王韬这样因为个人因缘而曾经赴洋留学或者游历泰西者。此外,还有从19世纪70年代开始派驻泰西的驻外公使团。如果我们把从1840年代以后一直在新教传教士们的宣教之下而归化的口岸草根知识分子与平民大众因为宗教宣道而受到“宗教启蒙”者也划归其中,这一阵营的规模显然还要壮观许多,但也更符合晚清中国的历史真实。在晚清中国的“西方化”研究中,将口岸草根知识分子及平民宗教归化者排除在研究之外,仅仅集中于精英启蒙知识分子和官方洋务运动,显然割裂了晚近中国社会性的与西方接触的广泛而丰富的历史内容。

不过,需要说明的是,在晚清中国的社会语境、文化语境和政治语境中,上述中国的西方研究者,无论是哪一种类型,在已经失去了真正本质性含义却依然根深蒂固的“华夷”观的顽强抵制之下,在晚清处于更为保守昏聩的官僚体制的挤兑之下,不仅处于思想上的中方、西方之间的冲突之中而得不到精神心灵上的片刻安息,而且还时常处于现实生活境遇中的困窘艰难之中而难以真正有所作为。在后一点上,中国最早一批西方研究者,与维多利亚时代的英国东方学家和汉学家相比,其现实境遇虽非天上地下,但之间的荣辱贵贱之差别,却是真实存在着的。

二

中国的西方研究者的现实境遇的改变,基本上是从五四第一代留学知识分子开始的,也就是从蒋梦麟、马寅初、胡适等这一代知识分子开始的,尽管这些知识分子中的大多数并非以专门的“西学”为业(理工科学者除外),而是成为现代中国最早一批具有西方或者现代学术范式意识、专业意识以及科学训练基础的多学科知识分子。他们的专业领域不仅涉及到文史哲这些中国传统学问积淀深厚的领域,同样也涉及到经济学、社会学、教育学、人类学等现代学科意义上的研究领域。而在这些领域中,依然或显或隐地存在着西方话语资源的依托或者支撑。

譬如胡适。在胡适有关五四新文化和新文学与西方语境的关系形态研究中,我们更多关注的,是个案的对应研究。这种研究或者关注于彼此之间影响师承关系的存在及其发展延续,或者追寻个体思想学术在中西不同传统中历史的平行走向及原因分析。但是,在胡适的西方语境中,有两点至关重要,一是胡适对于中国现代学术范式确立的贡献,这一点已经有余英时先生的先见,此不赘述。另外一点就是胡适对于中国文学史意识、文学史书写范式的具体贡献。在胡适的文学史意识中,有一点并没有引起研究者足够注意的,就是胡适一再强调的五四新文学与西方的“文艺复兴”之间的类似性。这种类似性的提示,其意义显然并不在于简单地指出两者之间可能存在着的某些观点、内容、形式上的相似,更关键的,是胡适的这种一再提示中所反映出来的一种对于“五四新文学”的世界文学史和文明史背景之中的定位意识。这种意识,比将五四新文学与中国文学史上的某些阶段曾经发生过的文学运动或者文学思潮乃至文学改良相比较的行为,其“世界意识”、“普遍意识”和“真理性意识”更为明确而强烈。而无论是胡适的《中国文学史》,还是他的《中国哲学史》,在书写范式上,不仅有着西方科学的语境资源,而且还有着19世纪西方汉学,特别是德国、法国和美国的汉学家们有关中国学科专门史的抒写范式的语境资源的支撑(在辜鸿铭之外,胡适是第二个对于西方19世纪以及同时代的汉学家和汉学研究成果予以了注意并有形成文字的评述的现代中国有影响力的知识分子。尽管胡适对于19世纪西方汉学的知识存在着明显的缺陷而且极为不完整和不平衡,但这些并没有影响到他作为一个具有国际学术视野的现代学者对于西方汉学所抱有的敏感与热忱)。

正如穆勒1874年向伦敦东方学家大会所大胆宣布的那样,“比较精神,就是这个时代的真正科学的精神”———并且还用他那丝毫也不掩饰的浪漫的方法宣布道,“不仅如此,比较精神也是所有时代的真正科学的精神!”他毫不犹豫地断言,“所有人类知识,源于二或者双,而对于两个单独事物的理解认识,要当成一去认识理解”。而对于缪勒上述宣言式的论述最合适的解释,还是他自己那一更为精练同时也更为广为人知的名言:“仅知其一者,终将一无所知”(The Man who knows one knows nothing)。(Nor-man JGirardot,The Victorian Translation of China: James Legge’s Oriental Pilgrimage,p176,The California University Press, 2002)

毫无疑问,对于宗教意义上的基督教文化和世俗意义上的中国文化而言,要想让一个自由的、思想的、学术的灵魂超越于原本所依附归属的“宗教”与“文化”,对于“在我们的世界之外,还存在着另外的世界”进行探究考察,并不是一件像今天看起来这么轻而易举的事情。也因此,无论是在19世纪中后期的英国的东方学和汉学研究领域,还是在20世纪初中期的中国的西方学研究领域,其思想启蒙的价值意义几乎与它的学术文化价值意义同在共存。而对于那些思想文化学术的当事人来说,这一过程同样也并不是想像中的那么轻松愉快。没有人会去怀疑当王国维徘徊在所谓“可爱”与“可信”之间时内心所发生的痛苦挣扎;同样地,当我们听到“这是一池绝望的死水,春风吹不起半点漪涟”的毅然决然的破解的时候,我们也同时真实地感受到了闻一多胸中积压已久的愤懑甚至绝望。即便在林语堂有关儒家文化在20世纪可能的未来的断语中,我们也还是能够若隐若现地感觉到言说者内心的不忍与难舍,以及因此而对人类文化未来和中华民族的文化未来的担忧。在林语堂看来,“作为一种复兴封建秩序的政治体系,儒家学说可能会被现代政治科学和经济学推出历史舞台”。(The Wisdom of Confucius, by Lin Yu Tang, p3Random House,The Modern Library, 1938)也就是说,作为一种政治理论,或者一种与经济行为直接相关的价值评判体系,儒家学说不可避免地将被现代工业社会一整套理论规范标准所取代,这是一场无法避免的文化悲剧。

但是,作为一种“人文主义文化”,作为一种关注“生活行为和社会行为的基本观念”,林语堂认为,儒家学说依然会在现代社会和现代人的生活与思想行为中占据其应该拥有的阵地。在他看来,没有一种信仰的统一和思想体系,没有任何一种所谓的格言汇集,能够像儒家学说那样曾经并且依然能够主导中国———当然林语堂在这里更多地看到的,是中国社会在面临现代西方工业文明体系性的冲击之时所赖以维系民族情感精神的历史文化延续。而在如此论述的时候,林语堂所谓的儒家思想的可能未来,显然并非仅仅针对它所产生的核心地区中国,其背后所潜隐着的20世纪的世界语境依然昭然若揭。

而这些,几乎都发生在这样一个事实的基础之上,那就是原本的“惟一”被打破了。思想进入到一个因为发现了“中国文化”的“他者”而呈现出来的混乱同样也豁然开朗的境域之中。需要确立新的规范、新的秩序、新的中心……几乎原本所熟悉所浸染的一切都面临着挑战,甚至是从未有过的挑战乃至危机。

三

而比较所带来的思想文化效应,几乎与学术文化效应同样令人瞩目。因为比较,王国维的《红楼梦研究》、《人间词话》对于红学研究、词学研究和宋元戏曲史研究的现代范式的确立的贡献有目共睹;同样因为比较,钱钟书的《谈艺录》、《管锥编》对于中国诗歌艺术研究的范式性的贡献也已经引起越来越多的研究者的关注;同样因为比较,吴宓、梁实秋将20世纪初期美国“新人文主义”文化批评的主要思想观点引入到中国知识界,并发起了一场多少带有一些思想悲剧色彩的“反现代化”思想运动。这场文化批评运动的文化思想史意义还有待进一步考究揭示,特别是它所探询的既在西方又不在西方、既在东方又不在东方,或者既非西方亦非东方的新的文化道路的可能性,也就是说一条全新的、超越于传统意义上的西方东方畛域的“第三条”道路的可能性,给后来的探询者提示着思想史上曾经发生过的那并未远去的一幕幕。

而几乎每一个20世纪初中期的中国的西方研究者,都有一个自己在思想上或者精神上所服膺的西方导师或者“启示者”。当我们注意到尼采、叔本华之于王国维的时候,我们也会注意到白璧德之于吴宓、梁实秋,德语诗人里尔克之于冯至等。这样的对应关系并非说明20世纪初期那些中国的西方研究者只是一些狭隘的、智力有限的追随者,也不是简单地指出中国现代思想文化对于西方的“模仿”“复制”,而是通过这样一些思想个案,来揭示说明曾经发生过的中西思想文化生命彼此之间曾经以怎样的对视、激发方式来发起并完成现代中西文化沟通交流的。

而研究这些文化精神生命,也就是来解读20世纪初中期中西文化沟通交流的历史真实。正如由北京大学跨文化研究中心所组织策划的“跨文化沟通个案研究丛书”所试图实现的研究目标那样,通过对王国维、钱钟书、朱光潜、宗白华、闻一多、冯至、陈铨、林语堂、吴宓、徐志摩、刘若愚、梁实秋、穆旦、卞之琳、傅雷等15个20世纪初期中国有一定代表性的文化个案的解读研究———“完整地在古今中西文化交会的坐标上阐述他们的生活、理想、事业、成就及其对中外学术发展的贡献”———来“总结百年中国文化发展的经验,努力对中国传统文化的优秀部分进行现代诠释,以针对当前世界问题,参与全球新秩序和新文化的重建”。这是一个雄心勃勃的理想,也是一道值得期待的文化学术愿景。据笔者所知,由北京大学乐黛云先生牵头的北京大学跨文化研究中心,除了上述个案丛书写作出版计划外,还有“中国文化进入世界文化主流研究”丛书(第一卷包括:1伏尔泰与中国文化;2荣格与中国文化;3白璧德与中国文化;4莱布尼兹与中国文化)、“远近丛书”(全书计划二十种,每种皆由中方和法方各一位作者按照同一主题色彩根据亲身经历和体验进行潜白描述,而又寄寓本身的文化特色)、“关键词研究”、“跨文化对话”丛刊等子项目。

这样宏大的研究计划,据悉从一开始就在按部就班地、循序渐进地朝着所设定的目标前进。而参入到上述所有研究写作计划当中的,几乎包括了当下国内比较文学研究领域的大部分一线学者。而对于中国的比较者的研究与中国的比较学的建构发展,在上述计划中同样得到了足够的关注与平衡。正如该丛书主编乐黛云先生在丛书总序中所言:

“百年中外文学的关系和相互影响是中国比较文学的重要组成部分。百年来,已有很多学者在这方面作出了显著的成绩,但过去这方面的研究多局限于西方文化对中国学者和作家的影响,少有研究这种影响如何在中国文化自身传承之中发生和发展,更少有研究中国传统文化如何在外来文化的影响下得到新的诠释而促成自身的现代化。本丛书从这一现实状况和学术史的角度出发,对20世纪一百年来卓有成就的中国学术名家如何在继承中国传统文化的基础上,吸收西方文化,根据时代和社会的需要形成独特的中国现代文化,进行全面的总体探讨和深入研究;并在这一基础上探讨继承传统文化,吸收西方文化以及多元文化交汇共存的规律,目的在于阐明新文化在中国生成的独特路径,通过实例对延续百年的中西、古今之争作出正确结论并预示今后的发展方向,以便中国文化真正能作为先进文化,在世界文化多元格局中占据应有的地位,起到应有的作用。”

(作者单位:浙江大学人文学院)

比较文学-正文 兴起于19世纪末、20世纪初的文学研究的一个分支,它是历史地比较研究两种以上民族文学之间互相作用的过程、文学与其他艺术形式以及其他意识形态相互关系的学科。比较文学不同于各民族文学,也不同于总体文学,它不研究一种有自己内在传统联系的民族文学,也不探讨全世界各民族文学共同存在的最普遍的根本规律。比较文学作为一门学科,也不同于一般文学研究中的比较方法;后者是认识文学现象时所采用的一种途径和办法,前者则有自己独立的研究对象、目的、范围,有自己独立的发展历史和独立的研究方法。

任务和范围 比较文学的任务在于研究一种民族文学对其他民族文学的影响和其他民族文学对这一种民族文学的影响;同时也对比地研究并无直接联系的两种或几种民族文学在主题、题材、文体、风格、发展趋势等方面的类同和差异;它还研究文学与其他艺术形式如绘画、音乐以及其他意识形态如哲学、纯科学的相互关系和异同。

关于不同民族作家作品之间存在的相互关系的研究称为影响研究。它追求文学发展的“经过路线”。既从“放送者”的角度探索一个作家或一种文学对其他民族文学所产生的影响;也从“接受者”的角度研究一个作家或一种文学所曾容纳和改造的外来因素。影响研究包括“渊源学”和“媒介学”。“渊源学”在多方面相互影响中研究文学发展的渊源流变;“媒介学”研究各民族文学产生影响的途径和手段如翻译、改编等。影响研究帮助人们了解一种文学如何经过创造性的吸收过程成为另一种文学的组成部分,不仅是研究文学发展不可缺少的部分,而且有助于总结经验,指导今天日益广泛的文化交流。

关于并无直接关系的不同民族文学在主题、题材、文体类别、人物形象、风格特点等方面实际存在的类同和差异的研究称为平行研究。平行研究包括“题材史”、“主题学”、“类型学”、“形态学”、“比较批评”(或称“比较诗学”)等内容。题材史研究同一题材在不同民族文学中的不同形态及其发展历史,如人类起源这一题材在各族神话和民间传说中的不同表现和发展。“主题学”研究同一主题思想如“爱情与义务的冲突”、“人生短暂与自然永恒的矛盾”等在不同民族文学中的表现。“类型学”对比研究各民族文学同一类型的作家作品、人物形象和故事情节。“形态学”研究同一文体在不同民族文学中的不同发展过程。“比较批评”或“比较诗学”研究不同民族文学的不同批评概念和批评原则及其发展历史,以及各民族诗歌创作的共性和特色。平行研究帮助人们以更宽阔的视野来总结文学的普遍规律,以概括更丰富的文学现象,同时也帮助人们在更广泛的背景上深刻认识自己民族文学的独创特点。

比较文学是一种边缘科学,研究文学与其他艺术形式如音乐、绘画、雕刻的关系,也研究文学与其他意识形态如宗教、哲学、纯科学的关系。这种跨学科的研究需要极其广博的知识,目前还没有取得重大成果。

发展简史 比较文学的研究并不是从19世纪才开始,早在14世纪,但丁在他的著作《论俗语》中就曾以早期法国文学与类似的普罗旺斯文学互相比较;18世纪法国启蒙思想家孟德斯鸠比较研究了不同民族语言的不同节奏所形成的不同诗歌格律;伏尔泰也曾比较研究过不同民族文学中不同的史诗类型。意大利启蒙运动领袖维柯在《新科学》卷 3中对荷马的两部史诗进行了详细比较,认为它们都是不同地区和时期的民间歌手的口头传诵作品,不可能出于荷马一人之手。但是,比较文学作为一门学科的兴起是19世纪下半叶以后的事。这并不是一种偶然现象。马克思、恩格斯在《***宣言》中指出,由于资产阶级开拓了世界市场,“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此,精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能,于是由许多种民族的和地方的文学形成了一种世界的文学”。这正是比较文学兴起的社会经济原因。与此同时,现代人文主义特别是浪漫主义的兴起肯定了任何一种语言和文学都自有其文化的价值,注意分析作家与作品产生的环境及其与其他文学作品的联系。19世纪以来,自然科学与其他社会科学领域已广泛应用了比较的方法,建立了比较生物学、比较语言学、比较立法学等新的学科,这就构成了比较文学兴起的文化背景。

比较文学一词首先出现于1829年,当时法国巴黎大学教授维尔曼在他讲授的一门课程的引言中,第一个把自己的一部著作称为“比较文学研究”。1830年巴黎大学另一位教授安贝尔则把自己讲授的课程称为“文学艺术的比较历史”。1848年,英国批评家安诺德也采用了“比较的各国文学”这类术语,并在《目前文学批评的功用》一文中号召“每位批评家除他本国的文学外,至少必须熟悉另一种伟大的文学,这种文学与自己本国的文学差异愈大愈好”。但是,比较文学这一名称作为专门术语而被普遍接受却在1865年法国批评家圣伯夫称安贝尔为“比较文学的哥伦布”之后。

比较文学这个术语在19世纪的俄国并不流行,但有关这一内容的学术著作却相当丰富。早在1833年,著名批评家雅基莫夫就已写成《论罗蒙诺索夫时期以来俄罗斯文学发展的特点》,力求将俄罗斯文学现象同其他古老的欧洲国家文学之间的关系加以科学的论述。后来他又写了《在同外国文学联系中整个俄罗斯文学的发展》。另外还有佩平写的《在国际联系中的古俄罗斯小说与童话的历史》、达什凯维奇写的《部分俄罗斯作家的创作与欧洲文学家创作的比较》等,都是研究各民族文学相互影响的力作。

在西欧,1895年德国语文学家本法伊为德译《五卷书》写了前言,指出欧洲文学某些题材直接来源于印度故事,被认为是东西方比较文学的开始。1872至1884年间,丹麦批评家布兰代斯完成了他的6册巨著《十九世纪文学主流》。他强调必须对欧洲文学进行比较性的研究,并在序言中指出:“这种比较性的研究具有双重的便利:一面可以把外国文学带到离我们那么近,使我们能够跟它合成一体;同时又把我们自己的文学放远了,使我们在真正的远景中看见它。”1886年,出现了第一部研究比较文学理论和方法的专著《比较文学》(英国波斯奈特著)。专门的比较文学刊物也相继问世,如匈牙利的《比较文学学报》(1877~1888,前两年原名《比较文学杂志》),由梅茨尔主编;德国的《比较文学杂志》(1887~1910),由科赫主编。与此同时,一些学校如美国的哈佛大学(1890)、法国的里昂大学(1897)都继巴黎大学之后陆续设立了比较文学专题讲座。1899年,美国哥伦比亚大学首先成立了比较文学系,哈佛大学比较文学系也在1904年成立。主持里昂大学第一个讲座的德·科斯特教授对比较文学的方法作了广泛而有系统的研究,并将这些方法应用于欧洲现代文学分析,取得了很大成绩,曾被称为“比较文学之父”。哈佛大学的肖菲尔和白璧德也为比较文学的发展作出了重要贡献。1900年法国学者贝兹编纂了《比较文学书目》,1903年罗力耶所著《比较文学史──自滥觞至20世纪》,收集和总结了比较文学的研究成果。在这个基础上,1931年出现了法国学者保罗·梵·第根的名著《比较文学论》,第一次全面总结了近百年来比较文学发展的理论和历史,全书分《比较文学的形成与发展》、《比较文学的方法与成绩》、《总体文学》三大部分,是一部集大成的作品。法国始终是这一阶段比较文学研究的中心。

由于战争和其他原因,40年代以来比较文学研究没有很大进展,第二次世界大战以后,比较文学以美国为中心而发达起来。1952年《比较文学与总体文学年鉴》在美国创刊,按年总结和分析比较文学发展中的成绩和问题。1958年,国际比较文学学会继1956年在意大利召开第一届代表大会后,在美国召开第二届会议,讨论了比较文学发展中的许多重大问题,是一次具有历史意义的大会。美国学者认为比较文学研究不应局限于发生直接关系的各民族文学之间,还要探讨全无关联的不同文学体系的共同现象及其差异,把平行研究的概念和方法引入了比较文学的研究范围。

60年代以来,比较文学在苏联也得到很大发展。1960年苏联开展了“文学的相互联系与相互影响”的专题讨论和1971年召开的“斯拉夫文学比较研究”会议,推动了比较文学理论的发展。1976年出版的《苏联大百科全书》第24卷和1978年出版的《简明文学百科全书》第 9卷分别用《比较历史文艺学》和《比较文艺学》的词条阐述了比较文学的内容。

进入70年代,文学研究领域和其他研究领域一样逐渐摆脱了欧洲中心论和苏联中心论的局限,许多学者开始感到缺少对亚洲、非洲等广大地区文学传统和现状的了解,就谈不上对文学现象的全面研究。东方的文学体系,特别是中国、印度、阿拉伯的传统文学体系越来越引起比较文学研究者的兴趣和重视,东西方比较文学,特别是中西比较文学必将日益引起学者的关注。目前,以中西比较文学为中心议题的国际会议已召开过多次,这一领域的开拓将成为世界比较文学研究的重要内容已成为明显趋势。

三大学派 在比较文学发展过程中,由于研究重点的不同而形成了不同学派。最有代表性的是法国学派、美国学派和苏联学派。法国学派以梵·第根、伽列等人为代表,是历史最久的一支学派。他们强调影响研究,认为比较文学应侧重研究各民族文学作家和作品之间的直接影响,即确实存在的“事实关系”,而不需作美学评价,也不重视美学欣赏。他们主张“’比较这两个字应摆脱全部的美学涵义而取得一个科学的涵义”。50年代兴起的美国学派以雷纳·韦勒克(流亡美国的持不同政见的捷克学者)等人为代表。他们强调平行研究,反对把比较文学局限于有直接影响的不同民族文学的实证分析,主张把文学与其他文化现象的关系联系起来探讨,提倡从美学角度分析各民族文学的异同。苏联学派形成于60年代,代表人物是维·日尔蒙斯基、米·阿列克谢耶夫等。他们强调影响研究和平行研究的不可分割的联系,认为各民族文学独立产生的共同特点正是各民族文学能够互相影响的基础和条件,但他们同时也强调在比较研究各种文学联系和比较研究各种文学的异同之间不作明显的区别也是不对的,因为这里所研究的是两种不同性质的文学现象。随着比较文学研究的发展,新的学派还将不断出现,正在酝酿中的以促进中西比较文学研究为主要任务的中国学派就是一例。

比较文学在中国 中国比较文学的发展也不是从最近才开始。鲁迅、茅盾、郭沫若都曾在广泛比较各国文学的基础上探索过中国文学发展的新路。鲁迅早在1907年写的《摩罗诗力说》中就比较分析了各民族文学发展的特色。他指出印度、希伯来、伊朗、埃及等文化古国政治上的衰微带来了文学上的沉寂;俄国虽也似无声,但“俄之无声,激响在焉”;德国青年诗人以热忱的爱国精神“凝为高响”,使人民热血沸腾;英国以拜伦、雪莱为代表的“恶魔诗派”更是以他们“立意在反抗,指归在动作”的诗歌,“动吭一呼,闻者兴起”。鲁迅还研究过“恶魔诗派”在波兰、匈牙利等民族文学中的发展以及拜伦对俄罗斯文学的影响;他也比较过尼采与拜伦的不同,拜伦和易卜生的差异,并得出结论:“欲扬宗邦之真大,首在审己,亦必知人,比较既周,爰生自觉。”这也就是说必须审己知人,在众多的比较中鉴别优劣,才能找到振兴中华的途径。茅盾在1919年和1920年相继写成的《托尔斯泰与今日之俄罗斯》和《俄国近代文学杂谈》中也反复比较了托尔斯泰、高尔基与英国作家狄更斯,法国作家莫泊桑、雨果,挪威作家易卜生的不同,从而提出了许多有益的意见。促进中国文学积极自觉地从世界文学中吸取营养,走向新的发展阶段。

30年代,傅东华、戴望舒分别翻译了罗力耶的《比较文学史》和保罗·梵·第根的《比较文学论》,第一次在中国系统介绍了比较文学的历史、理论和方法。1936年出现陈铨的专著《中德文化研究》,全面评述了中国小说、戏剧、抒情诗在德国的传播和影响。钱钟书的《谈艺录》、朱光潜的《诗论》、范存忠的《威廉·琼斯爵士与中国文化》等都在某一方面对中国比较文学的发展有所建树。

50年代出现了许多有影响的研究论著。莎士比亚、歌德、伯纳·萧、泰戈尔、易卜生、普希金、果戈理、托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、高尔基、马雅可夫斯基等在中国的影响和传播都受到中国学者的关注而反映在许多专论之中。近年来,比较文学的研究在中国日渐繁荣,无论在影响研究还是平行研究方面都出现了一批有质量的文章。

比较文学在文学研究领域中是一门新兴的学科,无论在实践方面还是方法学理论方面,都还有一系列有待于解决的课题。例如相互独立的不同体系的文学现象的“可比较性”的标准,比较文学独立的方法论体系,文学与其他艺术形式的联系,文学同整个人类文化的联系等尚未圆满解决的问题,都需要更深入地进行研究,同时也正是这些问题向我们预示着比较文学发展的广阔前景。

欢迎分享,转载请注明来源:浪漫分享网

微信扫一扫

微信扫一扫

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫

评论列表(0条)